Propos recueillis par Alexandre Aoun

Depuis le 15 mars 2011 et le début du soulèvement populaire, la Syrie a été ravagée par plus d’une décennie de guerre aux multiples ramifications. Pour Le Diplomate, Fabrice Balanche, maître de conférences à l’université Lyon II, chercheur au think tank Washington Institute et auteur du livre Les Leçons de la crise syrienne (Odile Jacob), analyse et décrypte la situation sur le territoire syrien.

Le Diplomate : Treize années après le début de la guerre en Syrie, pouvons-nous dire que le conflit est terminé ?

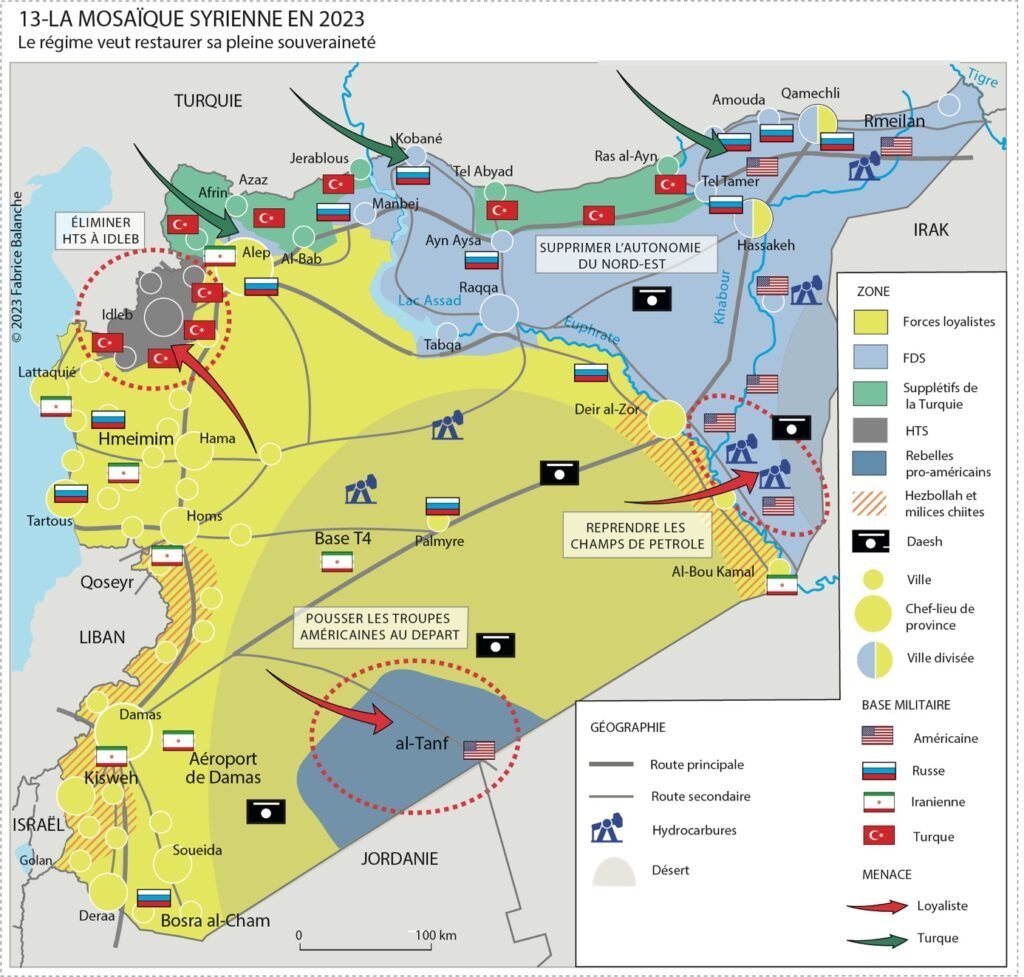

Fabrice Balanche : Non l’affrontement est loin d’être achevé. Nous sommes dans un conflit gelé en trompe-l’œil. Nous avons quatre groupes principaux de belligérants locaux qui sont prêts à en découdre si leurs parrains étrangers le souhaitent avec en prime Daesh. Le régime syrien est soutenu par la Russie et l’Iran, les Forces Démocratiques Syriennes par les États-Unis, les rebelles de la soi-disant « Armée Nationale Syrienne » protégée et entretenue par la Turquie, l’ancienne branche syrienne d’al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham, elle aussi sous influence turque, mais avec beaucoup plus d’autonomie. Quant à Daesh, il appartient à la catégorie des « acteurs violents non-étatiques transnationaux », qui prolifèrent dans l’arc de crises qui s’étende du Sahel à l’Asie centrale. Les grandes offensives se sont terminées en mars 2020 avec la reconquête d’une partie d’Idleb par les forces loyalistes. Ensuite, nous n’avons plus eu que des escarmouches, des razzias de Daesh et des bombardements israéliens sur les pro-Iraniens, mais qui ne sont pas liés directement au conflit interne. Avec la guerre en Ukraine, le statu quo s’est installé profondément. D’une part, les acteurs locaux ont besoin de reprendre leur souffle. D’autre part, les puissances étrangères sont neutralisées par le conflit en Europe de l’Est.

Bachar el-Assad est-il le grand vainqueur de cette guerre civile ?

Il est le vainqueur, mais je n’irai pas jusqu’à dire le « grand » vainqueur, car la victoire n’est pas totale, il ne contrôle pas l’ensemble du territoire et y compris dans la zone « gouvernementale » son emprise est limitée. Il doit passer par l’intermédiaire des chefs de guerre locaux qui lui ont prêté hommage. La Syrie ne devrait jamais recouvrer son unité, dans la mesure où les régions sous influence turque, où se concentre plus de quatre millions d’habitants Arabes et Turkmènes sunnites ne reviendront pas sous le giron de Damas. Quant à la contrée « kurde », il n’est pas sûr qu’elle se maintienne après le départ des troupes américaines et pourrait bien être partagé entre le régime syrien et la Turquie qui étendrait ainsi sa « zone de sécurité » à l’Est. La Syrie est ruinée, 8 millions de Syriens sont partis, 6 millions sont des déplacés internes, sur un total de 26 millions. L’hémorragie des cerveaux est considérable, le pays a régressé d’un demi-siècle en termes de développement. La plupart des réfugiés sont des exilés à vie désormais.

L’État islamique a été défait territorialement à Baghouz en mars 2019, qu’en est-il de la présence djihadiste en Syrie ?

Outre Daesh, dans l’Est, il faut souligner la présence de nombreux groupes djihadistes à Idleb. Hayat Tahrir al-Sham, qui contrôle ce territoire, est lui-même issu d’al-Qaïda. Il a pris ses distances en 2016 d’un commun accord avec Ayman al-Zawairi, le chef de la nébuleuse terroriste, qui acceptait que pour les besoins de la victoire, il fût préférable que HTS ne soit plus estampillé comme composante d’al-Qaïda. On peut donc légitimement douter de sa « déradicalisation », d’autant plus qu’il est toujours allié avec des groupes tels que Huras al-Din (les gardiens de la religion) et le Parti Islamique du Turkestan, deux membres d’al-Qaïda. Au total, ce sont plus de 50,000 combattants et parmi eux quelques milliers d’étrangers, dont les Français de la filière des Buttes de Chaumont, responsable de l’attaque contre Charlie Hebdo en 2015. Quant à Daesh, il renforce son organisation clandestine dans l’Est, grâce à l’apport d’une nouvelle génération de djihadistes, la reconstitution de réseaux de financement locaux et internationaux, la frustration d’une partie de la population arabe sunnite qui a la nostalgie de l’époque Daesh, où les Arabes détenaient le pouvoir, et non les Kurdes, où le commerce fleurissait entre l’Irak et la Syrie, au lieu de l’enclavement actuel, etc. Les attaques contre les forces kurdes et les loyalistes se multiplient, car il dispose de 5,000 à 10,000 combattants dispersés sur un vaste espace semi-désertique qui se révèle impossible à quadriller.

Aujourd’hui, la Syrie est devenue un condominium russo-iranien, Moscou et Téhéran sont-ils rivaux ou alliés sur le territoire syrien ?

L’alliance entre l’Iran et la Russie dépasse la simple Syrie, par conséquent ils peuvent surmonter leurs différends. C’est justement une des erreurs majeures des Occidentaux dans ce conflit, comme je l’explique dans Les leçons de la crise syrienne. On imaginait à Paris et à Washington qu’ils allaient s’affronter, car ils n’auraient pas été d’accord sur le sort de Bachar al-Assad par exemple. Les diplomates traquaient dans le discours de Téhéran et de Moscou des indices de leur rupture imminente et puisqu’il s’agissait de la doxa officielle, on finissait par en faire des preuves. La stratégie de Poutine de restauration de la puissance russe au Moyen-Orient est sécante avec celle de l’axe iranien. Ils ont besoin l’un de l’autre pour y parvenir. La Russie possède l’arme diplomatique et la technologie militaire, l’Iran dispose de réseaux locaux et de centaines de milliers de miliciens. Grâce à leur coopération, ils ont fait plier les pays du Golfe et la Turquie qui cessèrent de soutenir le changement de régime en Syrie. Ils ont obtenu de l’Arabie Saoudite qu’elle réduise sa production de pétrole en 2015, au grand dam de Washington, ce qui a permis de rehausser les cours à un niveau acceptable pour la Russie. En Syrie, Moscou à mis la main sur l’exploitation des hydrocarbures et du phosphate, Téhéran contrôle la téléphonie. Ils ont partagé le territoire et des installations militaires : base maritime de Tartous et aéroport de Lattaquié pour les Russes, port de Lattaquié, plusieurs sites miliaires (Qosseyr, Deir al-Zor, al-Bou Kamal, Sit Zeinab, Sfireh, etc.) et surtout l’aéroport de Damas pour l’Iran. Leur stratégie diverge à l’égard d’Israël, car la Russie n’est pas en guerre contre l’État hébreu, mais la guerre à Gaza et la tension régionale constituent une heureuse diversion du front ukrainien.

Quid de la politique occidentale, pouvons-nous dire qu’ils aient joué la carte djihadiste pour faire tomber Bachar el-Assad ?

Dans mon livre, je discute longuement de ce sujet en montrant les ambiguïtés françaises à l’égard du djihadisme. Les États-Unis furent plus prudents, puisqu’ils ont inscrit le Front al-Nosra (l’ancêtre du HTS et de Daesh) sur la liste des organisations terroristes, dès novembre 2012. Ils savaient que ce groupe était membre d’al-Qaïda. La France a attendu qu’il avoue lui-même son appartenance, en mai 2013, pour suivre les États-Unis. Paris et ses alliés du Golfe considéraient les djihadistes comme très efficaces contre Bachar al-Assad, l’Arabie Saoudite et le Qatar les ont financés, la France a transféré quelques armes. Elle a cependant évité de fournir du matériel sophistiqué tel que les manpads, car ils auraient pu s’en servir contre des avions civils en Syrie et ailleurs. Laurent Fabius et François Hollande auraient-ils adopté le raisonnement Zbigniew Brzezinski ? L’ancien conseiller à la Défense de Jimmy Carter, a toujours appuyé le recours aux islamistes en Afghanistan, puisque la défaite des pays communistes représentait alors la priorité des États-Unis :

« Qu’est-ce qui est le plus important au regard de l’histoire du monde ? Les talibans ou la chute de l’empire soviétique ? Quelques excités islamistes ou la libération de l’Europe centrale et la fin de la guerre froide ? » (Zbigniew Brzezinski, Interview, Nouvel Observateur, 15-21 janvier 1998.)

Après la capture de Mossoul par Daesh et la proclamation du Khalifat dans cette ville par Abou Baker al-Baghdadi, en juin 2014, Barack Obama a décidé de prendre le dossier syrien en main propre. Il ne voulait pas que le pays se transforme en un second Afghanistan, base d’attaque contre l’Occident et les États-Unis en particulier : le 11 septembre 2001 était encore très frais dans les mémoires américaines. Il a donc créé la Coalition Internationale contre Daesh et sans doute renoncé au changement de régime en Syrie tant le risque était grand de voir les djihadistes prospérer sur les ruines du baathisme.

Est-ce que les Occidentaux, notamment les Américains, continuent de miser sur la carte kurde pour rester en Syrie ? Pourquoi Washington maintient-il les sanctions ?

Malheureusement les Kurdes apparaissent comme les dégâts collatéraux de la guerre à Gaza. Les troupes américaines sont harcelées par les milices pro-iraniennes dans l’Est de la Syrie et en Irak. Elles répliquent par des frappes contre ces organisations et leurs dirigeants, conduisant ainsi le gouvernement irakien de demander officiellement le retrait de la Coalition Internationale. Or, si les États-Unis quittent l’Irak, ils doivent aussi évacuer les unités stationnées en Syrie, car la logistique provient du Kurdistan irakien. Cela devrait se produire après l’élection américaine de novembre 2024, que Donald Trump ou Joe Biden soient désignés. La carte kurde avait déjà de toute façon du plomb dans l’aile en raison de l’hostilité de la Turquie à l’existence d’un Kurdistan syrien, qu’elle considère comme une création du PKK. Il reste donc à Washington que le Caesar Act pour servir de levier. Les sanctions perdureront alors même que les États-Unis ont perdu tout espoir de changement de régime, car elles sont inscrites dans le marbre par le Congrès. Pour les lever, il faudrait une transition politique en Syrie conforme à la résolution 2259 de l’ONU, ce qui est utopique, ou un consensus transpartisan difficile à obtenir. Par ailleurs, la Syrie de Bachar al-Assad est solidement intégrée à l’axe eurasiatique hostile à l’Occident, par conséquent pourquoi lui faire un cadeau ?

Bachar el-Assad est redevenu fréquentable aux yeux de ses voisins arabes, est-ce que le sujet de la reconstruction du pays est sur la table ?

En mai 2023, Bachar el-Assad a fait son retour au sommet de la Ligue arabe après douze ans de suspension. Le Qatar l’avait ostracisé et l’Arabie Saoudite l’a réhabilité, tout un symbole. La guerre à Gaza a accéléré le processus puisqu’il apparaissait de nouveau à la réunion d’urgence de la Ligue arabe et de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) à Ryad, en novembre 2023. Fin janvier 2024, l’ambassade d’Arabie Saoudite a enfin réouvert à Damas, ce qui encourage les autres États arabes à suivre le mouvement. Cependant, le régime ne tire pas encore un profit économique de la normalisation de ses relations avec le puissant royaume ni avec les EAU qui étaient de retour dès 2018. Aucun plan de financement de la reconstruction n’est en discussion. L’Arabie Saoudite requiert avant toute chose que la Syrie cesse de produire et d’exporter du captagon. Quant à Damas, il considère que Ryadh possède la responsabilité de la destruction du pays puisqu’elle a soutenu l’opposition et notamment le Front al-Nosra. Les exigences syriennes s’avèrent assez maximalistes, ce qui agace Mohamed Ben Salman qui n’a aucune envie de déverser des milliards sur la Syrie.

Concernant l’actualité, Damas reste discret sur le conflit à Gaza, quelle est la position syrienne à ce sujet ?

Dès le début de la guerre à Gaza, Damas a indiqué publiquement qu’il se tiendrait à l’écart. L’état dans lequel se trouve le pays ne lui permet pas de soutenir les Palestiniens de Gaza. Dans une note de l’INSS (think tank israélien), la chercheuse israélienne Carmit Valensi rapporte qu’Israël a envoyé des messages au président syrien le mettant en garde contre une intervention syrienne, sans quoi, non seulement Damas serait en danger, mais lui-même. Certes, le régime, affaibli par douze années de conflit, n’a que peu d’appétence pour attaquer Israël, mais si l’Iran souhaitait se servir de son territoire pour ouvrir un nouveau front, il ne lui demanderait pas la permission. Des roquettes et des obus de mortier ont été tirés sur les hauteurs du Golan dès octobre 2023. Cependant, les efforts iraniens sont davantage tournés contre les forces américaines stationnées dans l’AANES (Rojava ndlr). Le but est double : prouver que « l’axe de la résistance » est bien solidaire de la cause palestinienne et pousser les troupes américaines au départ. Cela faciliterait le retour des régions du Nord-Est dans le giron de Damas. Toutefois, avec la destruction du consulat de Syrie à Damas, le 1er avril 2024, la donne peut changer. L’Iran est tenté d’ouvrir un nouveau front sur le Golan en représailles. Cela possède l’avantage de frapper Israël sans vraiment le faire, puisque selon l’ONU il s’agit d’un territoire syrien occupé. Nous pouvons assister à une escalade régionale dans les prochaines semaines qui n’épargnera pas la Syrie.

#ConflitSyrien, #GuerreEnSyrie, #Syrie2024, #BacharElAssad, #InfluenceRusseIranienne, #DaeshEnSyrie, #CriseSyrienne, #FabriceBalanche, #WashingtonInstitute, #Idleb, #SanctionsSyrie, #RéfugiésSyriens, #Djihadisme, #SécuritéMoyenOrient, #StratégieMilitaire, #GéopolitiqueSyrienne, #DestructionSyrie, #KurdesSyrie, #LigueArabe, #ReconstructionSyrie